AI漫画 初心者

AI漫画っていつからあるの?

AI漫画は

いつから始まり、どこへ向かうのか?

AI漫画の歴史はまだ浅いものの、技術の進化によって急速に広がりを見せています。

画像生成AIや対話型AIの登場により、わずか数年で「絵が描けなくても漫画が作れる」時代が実現しました。

本記事では、AI漫画がいつから登場し、どのように発展してきたのか、そして今後どこへ向かうのかについて、技術・文化・社会の視点からわかりやすく解説します。

そもそも「AI漫画」とは何か?

AI漫画の定義と特徴

AI漫画とは、AI技術を活用してストーリー・画像・構成の一部またはすべてを制作した漫画作品のこと。

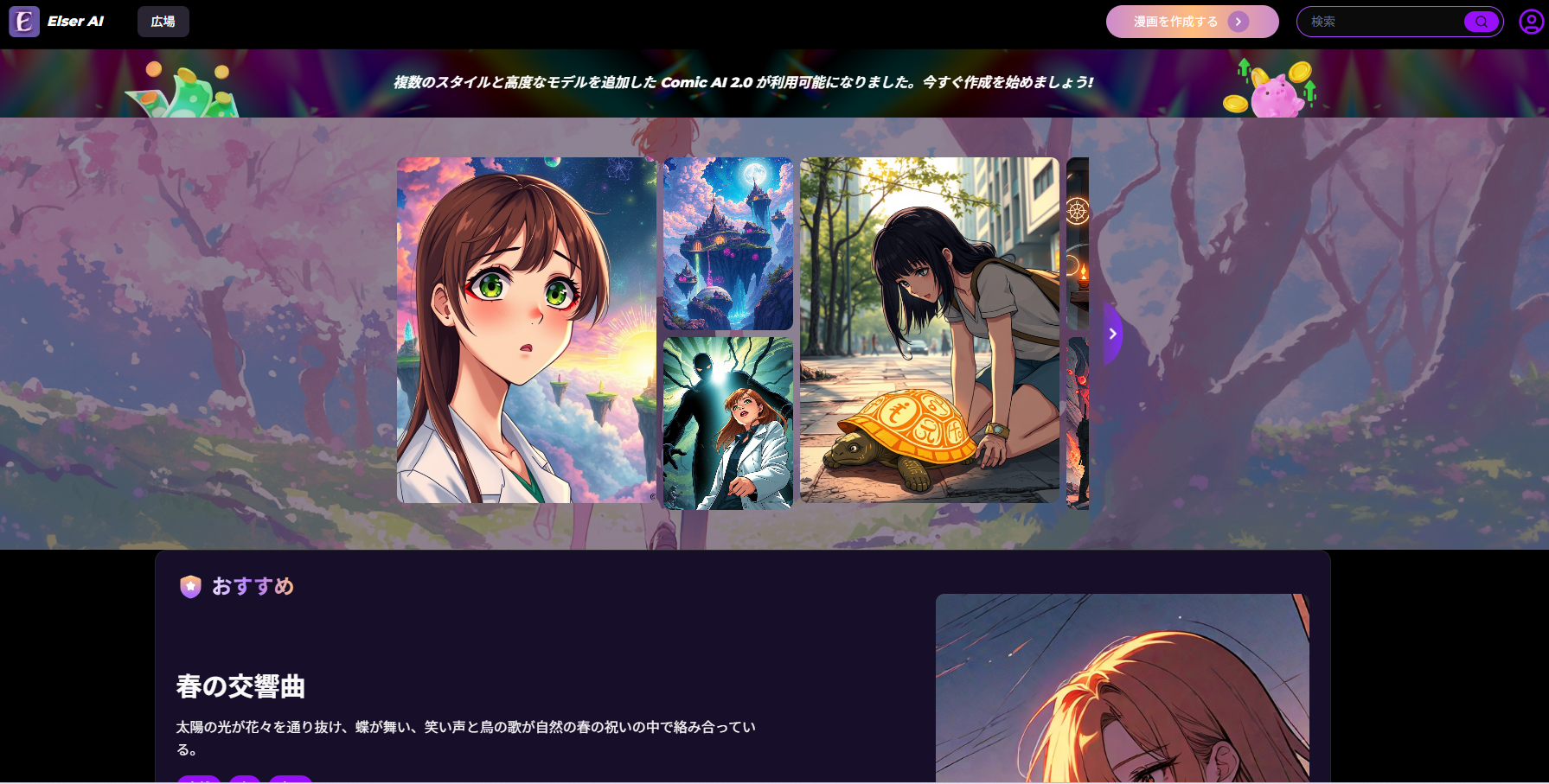

AIによる画像生成ツール(例:Stable Diffusion、Midjourney、Anifusion)や、対話型AI(ChatGPTなど)を使い、キャラクターのビジュアル、セリフ、ストーリー構成、コマ配置などを補助・自動生成していくのが大きな特徴です。

一部の作家は“完全AI漫画”と呼ばれるスタイルを実践し、プロットからセリフ・画像・レイアウトまで一貫してAIで制作しています。一方で、AIを一部のみ活用し、構成や編集は人間が行う“ハイブリッド型”も多く存在しています。

AI漫画の魅力は「絵が描けなくても、物語をカタチにできること」。専門的な技術や高価な機材を持たなくても、“描きたい”という気持ちひとつで創作活動を始められるのです。

「AIイラスト」との違い

AIイラストは1枚絵の生成に特化したコンテンツであり、アート作品やポートレートなどに活用されることが多いです。美的な完成度や瞬間の魅力にフォーカスされます。

対してAI漫画は「物語性」「キャラの一貫性」「コマ割り」「感情表現」などが求められ、1枚絵よりも“読み物”としての構成力が必要です。複数ページにわたってキャラクターのビジュアルと性格を維持し、読者の感情を動かす構造が求められます。

「完全AI漫画」と「AI補助型漫画」

完全AI漫画:ストーリー構成、プロンプト設計、画像生成、セリフ入力、編集まで、すべてAIツールを使って制作する漫画。作者は“指揮者”としてAIに指示を出し、創作全体をコントロールする立場に立ちます。

AI補助型漫画:キャラクター画像や背景生成など、特定の工程のみAIに任せ、ストーリーや編集作業は手作業で行うスタイル。

両者に優劣はなく、「何をAIに任せ、どこに自分のこだわりを込めるか」がAI漫画制作における醍醐味です。

AI漫画の誕生と技術の進化

2014年〜:GAN登場と画像生成AIの基盤形成

2014年に発表されたGAN(敵対的生成ネットワーク)は、現在の画像生成AIの原型となった技術です。

GANは“AIがAIと競い合う”ような仕組みを利用し、よりリアルな画像を生み出すことを可能にしました。

当初は抽象画やアート風の出力が中心で、漫画やイラストに使える精度には程遠いものでした。

しかし、この技術が後にStable DiffusionやDALL·Eなどの高精度画像生成モデルへと繋がっていきます。

2022年:Stable Diffusion/Midjourneyの登場で転機に

2022年に登場したStable Diffusion(オープンソース)とMidjourney(商用ツール)は、AIイラスト文化に大きな変化をもたらしました。

これまでの画像生成ツールに比べて圧倒的にクオリティが高く、誰でも美麗なキャラクターや背景を作成できるようになったのです。

SNSでは“#AIイラスト”のハッシュタグが一気に拡散し、漫画家やイラストレーター以外のユーザーも次々とAIアートを発信するようになりました。

AIによる絵作りが当たり前になるなか、「じゃあこのキャラでストーリーを作れないか?」という発想が、AI漫画の始まりに繋がっていきます。

2023年:ChatGPT登場で“構成・セリフ”もAIに

OpenAIが公開したChatGPTの登場により、AI漫画の可能性はさらに広がりました。画像だけでなく、ストーリー構成やセリフ制作もAIに補助してもらえる時代に突入したのです。

「物語が作れない」「セリフが浮かばない」といった初心者の壁を乗り越えるための相棒として、ChatGPTは非常に有効な存在です。実際に著者のような作家も、対話を重ねながらAIと共にキャラクターや物語を創造しています。

AI漫画が現実化した背景と社会的インパクト

このように、画像生成AI+対話型AIの組み合わせが整ったことで、“絵が描けない人でも漫画を作れる”時代が到来。

漫画制作の門戸が一気に開かれ、「一部の人の特権だった創作」が、誰にでも届く選択肢になりました。

この変化は、ただの技術革新ではありません。 表現の民主化であり、「描けなかった人の物語が可視化される」大きな転換点なのです。

AI漫画ブームはいつから?注目されたきっかけ

ジャンプ+のAI漫画公募(2023年)

2023年、集英社のジャンプ+編集部が「AI技術を活用した漫画」の作品募集を発表したことは、AI漫画界にとって大きな転換点となりました。

当時は「AIを使っているだけでOK」という条件付きながら、ジャンプという巨大なブランドが“AI漫画を表現手段の一つとして認めた”という事実は、業界にとって非常に象徴的な出来事だったのです。

これにより、AIを活用した漫画制作は“実験的な趣味”から“商業出版でも許容される表現”へと変わりつつあることが証明され、多くのクリエイターが新しい表現手段としてAIに注目するきっかけとなりました。

SNSやnoteでバズる“AIだけの漫画”たち

ジャンプ+での動きと並行して、X(旧Twitter)やnoteといったSNS・プラットフォームでは、個人による“AIだけで作られた漫画”の投稿が次々と登場し、注目を集めはじめました。

特に印象的だったのは、「絵が描けなかった自分が、AIと一緒に物語を形にした」というストーリー性のある投稿です。

1ページ漫画や短編セリフ付きの画像がバズり、「こんな漫画がAIで作れるの?」という驚きと共感の声が広がりました。

この流れを受けて、2023年後半には“AI漫画を作ってみた”系の投稿がXやnoteで急増。

可視化された事例が広まることで、「自分にもできるかも」と感じた一般ユーザーが参入するきっかけとなり、まさに“AI漫画ブーム”が形成されていったのです。

Kindle出版でAI漫画作家が登場(2024年〜)

2024年以降、AI漫画はSNS上の発信にとどまらず、Kindle出版による“作品としての流通”へと一歩を踏み出しました。

特に注目すべきは、画像生成AIとChatGPTを組み合わせて作られたフルカラーのAI漫画を、個人がKDP(Kindle Direct Publishing)を使って出版し、「ランキング入り」や「ベストセラー」を達成するケースが増えてきたことです。

また、“セリフに心を打たれた”というレビューや、“AIでもこんなに表現できるのか”という感動の声も多く、コンテンツの中身で評価される時代へと進化している兆しが見え始めています。

このように、SNS・note・Kindleを通して、AI漫画は“趣味”から“発信”へ、さらに“作品”としての価値を持つフェーズへと突入したのです。

Kindle出版でAI漫画作家が登場(2024年〜)

2024年以降、AI漫画はSNS上の発信にとどまらず、Kindle出版による“作品としての流通”へと一歩を踏み出しました。

特に注目すべきは、画像生成AIとChatGPTを組み合わせて作られたフルカラーのAI漫画を、

個人がAmazonのKindle出版・KDP(Kindle Direct Publishing)を使って出版し、「ランキング入り」や「ベストセラー」を達成するケースが増えてきたことです。

また、“セリフに心を打たれた”というレビューや、“AIでもこんなに表現できるのか”という感動の声も多く、コンテンツの中身で評価される時代へと進化している兆しが見え始めています。

このように、SNS・note・Kindleを通して、AI漫画は“趣味”から“発信”へ、さらに“作品”としての価値を持つフェーズへと突入したのです。

AI漫画をめぐる社会の議論と課題

「ズルい」「卑怯」といった否定的な声

AI漫画が注目される一方で、「それってズルくない?」「絵を描かずに漫画って言えるの?」「AIで作ったもの自分の本って言っていいの?」という否定的な意見も根強く存在します。

特にプロの漫画家やイラストレーターの一部からは、「努力を飛び越えた不公平な表現」と捉えられがちで、SNS上では“AIは卑怯”といった批判の投稿も多く見られました。

しかしこれは、どの技術革新にも必ずついてくる時代の変わり目に起こる“自然な反応”とも言えます。

写真が登場したときに絵画が“終わった”と騒がれたように、新しい表現手段が生まれるたびに、旧来の価値観との衝突は避けられません。

著作権・倫理・表現のオリジナリティ問題

AI漫画の制作には、著作権や倫理的な課題も伴います。 たとえば、学習元となった画像やセリフが著作物に依存している場合、それを使った生成結果の“オリジナリティ”はどこまで認められるのか。

誰の著作物でもない画像をAIが出力した場合、果たしてそれは“自分の作品”として公表してよいのか――。

現在、多くのAIツールは“著作権フリーで使用可能”と明記されているものの、法的な整備はまだ途上です。 ユーザーの側にも、引用・商用利用・販売の境界線に対する知識とリスク管理が求められています。

AIと人間の“創作の役割”はどう変わる?

AIが漫画を描けるようになった今、問われるのは「人間は何を創るのか?」という根本的な問いです。

AIは、命令されたとおりにアウトプットを出す“補助ツール”に過ぎません。けれどその精度が上がるほど、“人間のクリエイティビティ”との境界線は曖昧になります。

だからこそ大切なのは、“何を描くか”“誰に届けたいか”という人間の意思。

AIは絵を描き、おおまかなあらすじ、セリフもchatGPTが考えてくれるかもしれません。 けれど、読者の心に残る“物語”や“問い”を立てるのは、やっぱり人間なのです。

現在のAI漫画界と個人クリエイターの活躍

note/Kindleで活動するAI漫画作家たち

2024年以降、AI漫画というジャンルは一部の実験的な試みを超え、個人作家が本格的に発信・出版活動を行う“新しい創作フィールド”として定着しつつあります。

特にnoteでは、「AI漫画を使ったエッセイ風コンテンツ」「ストーリー仕立てのセリフ投稿」「プロンプトの解説付き制作記録」など、多様な表現スタイルで発信するクリエイターが増加。

読者とコメントでつながったり、投稿をもとにKindleで書籍化するなど、創作の広がり方も多様です。

一方、KindleではフルカラーのAI漫画作品を個人が出版し、一定のファンを獲得するケースが増加。

X(旧Twitter)やInstagramからの導線設計が上手な作家は、AI漫画というジャンルで“独自の世界観”を築き、レビュー数・ベストセラー入りも実現しています。

X(旧Twitter)でシリーズ投稿が文化に

AI漫画界で注目されているもうひとつのトレンドが、X(旧Twitter)における「シリーズ投稿」の文化です。

キャラクターのセリフ画像、1ページ完結型の感情漫画、恋愛風のセリフ漫画などを毎日・定期的に投稿し、

“キャラ”そのものがインフルエンサーのような立ち位置でファンを集める手法が確立されてきました。

中には「AI彼女」「AI男子」などのキャラクターを主役にしたアカウント運用が成功し、数万フォロワー規模の人気シリーズへと成長しているものもあります。

これらの作家たちは、画像のクオリティだけでなく、“投稿文の言葉選び”や“読者との感情共有”を徹底しており、AI漫画を“SNS発”のエンタメジャンルとして昇華させています。

「AI漫画家」という新しい肩書の可能性

こうした動きの中で、「AI漫画家」という言葉が少しずつ認知されはじめています。

まだ世間的には一般化していない肩書ですが、「AIを使って漫画を作っている人」として、自己紹介やプロフィールに書く作家が増えており、ジャンルとしての独立性が生まれつつあります。

AIで漫画を作ることは、もはや一部の“裏技”ではなく、“表現方法の一つ”として堂々と名乗れる時代に入ってきています。

AIを使うからこそ生まれるセリフや、AIが新たな視点をくれることで、素人でも漫画が作れる。そんな“表現の手段としてのAI”が、新しい価値観を広げているのです。

AI漫画の未来|どこへ向かうのか?

さらに進化するAIと表現技術

画像生成AIの進化は、現在進行形で加速しています。

解像度や構図の安定性だけでなく、「キャラの一貫性」「動きの表現」「表情のバリエーション」など、漫画表現に必要な技術要素が着実に進化。

さらに、動画生成AIや音声合成との連携も進みつつあり、将来的には“AI漫画×アニメーション”という新しい表現領域が生まれる可能性も高まっています。

これにより、「漫画制作」と「動画表現」「ナレーション」などの垣根がますます曖昧になり、

一人の作家がマルチメディア作品を生み出す時代が到来するとも言われています。

心理・教育・ビジネス分野への展開

AI漫画は「エンタメ」だけにとどまらず、さまざまな分野への応用も期待されています。

たとえば心理系の漫画では、“感情の整理”や“共感的対話”をテーマにした癒し系コンテンツが人気。自己肯定感や心のケアといったテーマは、今後さらにニーズが高まる分野です。

また教育の現場では、難しい知識を漫画で視覚化することで、読みやすく・理解しやすい教材として活用される可能性があります。

すでにAI教材や心理漫画を使った研修ツールも登場し始めています。

さらにビジネス分野では、商品紹介やマーケティングの一環として、漫画コンテンツが“伝えるツール”として活用されており、AIによる高速生成はそのニーズにマッチしています。

“共作”の時代に必要な創作者の視点

これからのAI漫画制作において重要になるのは、「AIをどう使いこなすか」よりも、「何を伝えるためにAIを使うのか」という視点です。

AIとの共作は、単なる効率化ではなく、人間が表現したいことをAIが補い、広げていく創作の新しいかたちです。

誰でも漫画が作れる時代になったからこそ、クリエイターには「誰のために、どんな体験を届けたいか?」という問いが、これまで以上に求められます。

AIを“道具”として使うだけでなく、“パートナー”として共に作品をつくる。そんな未来型の創作姿勢が、今後ますます重要になるでしょう。

まとめ|AI漫画の歴史は、今この瞬間も進化している

まだ始まったばかりの“描かれていく歴史”

AI漫画の歴史は、ほんの数年で大きく進化しました。 画像生成AIの登場から、対話型AIとの融合、そしてSNS・Kindleでの作品発表に至るまで、かつてないスピードで“新しい創作文化”が広がり続けています。

この変化はすでに「一過性のブーム」ではなく、新たな表現ジャンルとしての地位を確立しつつある歴史的な流れです。

挑戦している人こそが、歴史を形作っている

この歴史は、すでに出来上がったものではありません。 いまこの瞬間、挑戦している一人ひとりが、その一歩で“AI漫画の歴史”を書き加えているのです。

初めての作品を公開した人も、自分なりのセリフをAIに託した人も―― そのすべてが、このジャンルを未来へと繋げる“創作者の足跡”になります。

「誰でも描ける」からこそ、「あなたにしか描けない漫画」がある

AI漫画は、誰でも始めることができます。 けれど、「誰でも描ける」からこそ、“あなたにしか描けないもの”が大切にされる時代がやってきています。

どんな想いを届けたいのか。 誰に寄り添いたいのか。

自分にしか描けないものなんてない… 物語を書き始める前はそう思ってしまうかもしれません。

でも大丈夫! 「AI漫画を挑戦したいんだけど、何も思い浮かばない。自分にしか描けないものなんてない。それでも挑戦したい!相談に乗ってほしい」

このような感じで、chatGPTやGeminiにあなたの気持ちをそのまま伝えてみてください。

そうすれば、AIはきっと親身に応えてくれます。

あなたの漫画の物語は、今日から作れます。

「できない」と悩み、やらない選択をするよりも、

「できないかもしれない」その思いすらもAIに問いかけて、一緒に形にしていく。

それこそが、AI時代の創作において最も価値ある一歩なのです。

AI漫画の歴史はまだ若く、未完成。 だからこそ、これから描く一作一作が“未来の歴史”になっていきます。

あなたもその一作をまず作ってみませんか?

あなたの作品が、次の誰かの背中を押すかもしれません。

さあ、AIと一緒に、「この漫画の進化の歴史に、あなたのページを刻んでみましょう」

※本記事は、AI漫画を活用したクリエイター育成コンテンツの制作依頼に基づいて執筆していますが、特定のコンテンツ名は記載しておりません。